- 15 -

А. Вересов.

"Хрустальный шатер".

Художник Р. Яхнин.

Из Центрального государственного исторического архива (знаменитого здания с двумя каменными львами у подъезда) я возвращался всегда одной и той же дорогой: по невской набережной, мимо Медного всадника, мимо адмиралтейских якорей и двух мостов.

Бывает это поздно, у той неразличимой черты, когда вечер становится ночью и город приутихает. Слышно, как дышит Нева и беспокойно стучит в парапеты розового, а сейчас густо-фиолетового гранита.

Приятная усталость после целого дня работы кружит голову. Что-то странное происходит с ощущением времени. Мысли еще во власти далеких столетий, а в них настойчиво врывается трепетный, живой, сегодняшний гул. Перепады веков чувствуются, как перепады высот в полете. Это волнует и немного страшит.

Я иду по моему Ленинграду. Как у каждого, кто прожил здесь десятилетия, у меня есть свой собственный Ленинград. Ведь старожилы всегда склонны думать, что их восприятие города совершенно особое, неповторимое.

Мой Ленинград населен людьми рядовыми, малоизвестными или вовсе не известными, тружениками, которые своими руками по кирпичику складывали его стены, его славу и красоту.

Многие ли имена строителей и мастеров изначального Питера дошли до нашего поколения? Очень немногие. Обидно и горько думать об этой исторической несправедливости.

Мы знаем, что сотни тысяч работных людей строили город на Неве. Они внесли в вековую копилку опыта толику своего труда и ушли в безвестность. Это великая безымянность народная.

Но очень хочется приподнять тяжкую завесу безвестности, отвоевать у прошлого хотя бы еще одно имя…

Вот какая история глубоко волновала меня в те дни и вечера.

Среди многих легенд о рабочем умельстве, начиная со знаменитого лесковского Левши, существует быль о мастерстве совсем ином, не «железном», а стекольном. Речь идет о питерских стеклодувах и огранщиках, мастерах «Хрустального шатра».

Вот уже полтораста лет, как в нашей литературе время от времени рассказывается загадочная история изумительного творения, созданного за Невской заставой.

«Хрустальный шатер» - самый обыкновенный цех, гута, где варили стекло с примесями свинца. А вещь, выработанная в гуте, не что иное, как широко известный хрустальный трон (часто его называют ложем) для персидского шаха.

Впрочем, загадочность этой истории довольно обычная. Исследователи неизменно пишут, что создано было небывалое по своему характеру произведение искусства.

Все отдают должное мастерам-героям. Но кто они – неведомо. Их имена утеряны.

Даже в прекрасной книге лучшего в нашей стране знатока стекла Н. Н. Качалова, в книге, которая была делом целой жизни, подтверждается эта безвестность.

Как согласиться с тем? Мог ли остаться безымянным подвиг, который когда-то волновал всю Россию? Не названы ли имена в старой министерской переписке, в платежных ведомостях, в клятвенных обещаниях, обязательных для каждого кабинетского рабочего?

За ответом следовало обратиться к архивам.

Ни к чему говорить о долгой и малоприглядной работе над вековым нагромождением бумаг. Важно, что в тот день, с которого начат этот рассказ, с листа, заполненного ровным писарским почерком, на меня глянули два имени.

Было это так неожиданно, что даже не поверилось. Но вот – второй документ и на нем – те же имена. (Для точности назовем архивные координаты: ЦГИАЛ. Фонд 503. 1826 год. Опись 468/1984. Дело 28. Листы 4,8.)

Не об архивных документах наш рассказ. Он о том, какими мы увидели в тот день мастеров «Хрустального шатра», живых, рядом с нами.

* * *

Собственно, мастеров было не двое, а один: Григорий Жирнов. Другой же – Иван Зыков – только что стал подмастерьем.

Как и все вступившие в ученичество, Зыков полными днями крутился у печи, подносил футеровочный кирпич, формы, воду, спешил на каждый оклик. Когда мастера отходили от печи просохнуть от злого пота, перевести дух, Иван не отдыхал.

Сторожко оглянувшись, он брал первую попавшуюся трубку, пробовал выдуть простенькую банку. Не получалась она, свисала на сторону уродливым пузырем.

Однажды паренек завозился с непокорной трубкой и не сразу увидал внимательно наблюдавшего за ним Жирнова, а заметив, торопливо положил инструмент. Ну будет таска.

Ничего такого не произошло. Дядька Григорий подошел, спокойно сказал:

- Раз взялся за трубку, из рук не выпускай… Не дуй сильно. Не спеши, да и медлить не след, заморозишь стекло… Всякую работу надо делать в самую тютельку… Эх ты, неумель.

С тех пор все знали, что Ванюшка под рукой у Жирнова. Никто не смел дать ему тумака, а уж если провинится – шихту не ко времени подтащит либо посуду обобьет – говорили мастеру. Пусть сам поучит.

Почему-то дядька Григорий жалел Ванюшку, этого заморыша с виноватыми глазами. Наверно, вспомнил свое собственное ученичество. А может быть, просто понравилось, что паренек сам осмелился взять стеклодувную трубку.

Ивану Зыкову гута сначала казалась сущим адом. Большущая круглая печь – геенна огненная. Жарища кожу дубит, гонит слезу из глаз. В продолговатое окошко – кухо видно, как ревет, беснуется пламя. К проему налипли тоненькие, словно паутина, стеклянные волоски, разносит их ветром, который никогда не стихает над верстаками.

Стеклодувы передают из рук в руки ведерко. Хлебнут воды – и снова ходят по настилу, чудесят своими трубками. В душном тумане плывут огни. Не сразу разберешься в этом горячем кружении. Потом, глядишь, на конце трубки стынет, становится прозрачной хрупкая ваза, графин или иная вещица, рожденная в огне.

Мастера казались Ивану кудесниками. Только очень уж злоязычными, рукастыми, недобрыми. Да ведь не все же такие. Вот, к примеру, дядька Григорий – человек душевный.

- Посмотри-ка, - говорит Жирнов Ванюшке, осклабясь так, чтобы показать передние зубы, - видишь, они до самых корешков сношенные. Это – от стеклодувной трубки. Отметина на всю жизнь. Такие зубы, помнится, были у всех моих сородичей.

Оба деда Жирнова трудились в гуте. Отец от мальчишества до последнего часа проработал на Стеклянном заводе, подаренном царицей Потемкину, затем снова выкупленным казной. Этот завод тогда уже именовался Санкт-Петербургским и разбросал свои мастерские на невском левобережье, на землях Александро-Невского монастыря.

Вот и у Григория вся жизнь прошла в «Хрустальном шатре».

Не один десяток лет Жирнов отдал украшению таких сокровищниц, как Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум. Полуседой, степенный, он стал замечательным мастером – немногие умели варить и гранить хрусталь лучше.

Может быть, от отца и дедов унаследовал он сноровку. Но скорее всего своим умом постиг, какую именно толику свинца надо добавить в шихту, чтобы потом отлитое изделие под острым резцом засверкало, запело, дробя лучи света.

Так проходила жизнь – у печей, от одной варки к другой.

Неизвестно, кто занес в гуту слух о новой работе, предстоящей заводу. Передавали за верное, что дело – государственное. И трудности необыкновенной. Будто бы заводской инвертор – художник Иван Иванов – уже готовит рисунки.

Жирнов недоверчиво хмурился:

- Работа – она и есть работа. Эка невидаль.

* * *

В 20-х годах XIX века на южных границах России было неспокойно.

В соседней Персии правил престарелый Фетх-Али-шах.

Никаких особых достоинств у него не было. Гордился он своей самой длинной бородой в подлунной империи и еще тем, что вырастил более ста сыновей…

Персидской армией командовал молодой и воинственный наследный принц Аббас-Мирза. Он постоянно вторгался в русские пределы, в плодородные долины Грузии. Выжигал села, угонял стада, брал пленных. Стычки перерастали в кровавые сражения.

Чтобы как-то наладить добрососедство, русское правительство решило прибегнуть к восточному обычаю дарения. Дело шло о миролюбии между государствами, и потому подарок должен быть приметным. Таким, который тронул бы тщеславное сердце Фетх-Али-шаха.

Тогда и возникла мысль о хрустальном троне для персидского правителя.

Облетевшие завод слухи о необыкновенной работе оказались верными. Правдой было и то, что художник уже начал отделывать чертежи – рисунки для трона.

Вскоре мастера в гуте получили каждый в отдельности чертежи с обозначением вида и размера заготовки. По разрозненным рисункам как судить о целом? Но ясно, что произведение внушительное, сложной огранки.

Над заказом работал весь завод, лучшие его мастера. Григорию Жирнову предстояло делать крупную хрустальную вазу для трона. Ну, могло ли прийти когда-нибудь в голову дядьке Григорию, а тем более его подручному Ванюшке Зыкову, что они будут иметь какое-то отношение к «блистательному солнцу вселенной» Фетх-Али? А ведь довелось и для него поработать. Правда, в заботах о составах шихты, о том, как бы не упустить огонь в печи, о самом шахе вовсе не думалось…

У Жирнова был такой обычай: он любил гранить тот хрусталь, который сам сварит и сам сформует.

Впервые в жизни Ванюшка Зыков видел, как начинается большой задел.

В печи под низким сводом бесновалось, выло пламя. А Жирнов все покрикивал на подручного:

- Добавь угля. Быстрей! Не мешкай!

Шихта пошла в провар. Все, что было засыпано в горшки: чистейший кварцевый песок, россыпь соды, куски мела и свинцовый сурик, - все, утратив свой привычный облик, расплавилось до последнего зернышка, слилось в жаркое сияние.

Иван заглядывал в оконце печи через закопченное стеклышко – и то ломило глаза.

Первые пробы не порадовали мастера. Он тыкал пальцем в остывший шматок и сердито ворчал, будто во всем был виноват подручный:

- Гляди-ка, сколько мошки.

Зыков уже знал, что так называют воздушные пузырьки: если оставить их в расплаве, непоправимо изуродуют стекло. Ни для какой работы оно не будет годиться.

Мастер не покидал подмрстки. Жара такая, что рубаха жгла плечи. Жирнов скинул рубаху, подставил спину, велел Ванюшке:

- Плесни из ведерка.

Тяжко. Но и на шаг отступить от печи нельзя. Сейчас всё решается. Дядька Григорий час за часом светлит стекло. Только он один по чуть измененному цвету массы может сказать, когда готова варка. Сейчас никто не смеет ему мешать. Приди в гуту хоть сам начальник завода, мастер прогонит его от верстака.

Тут – дело минуты. И нельзя ее прозевать.

Совсем другим голосом, усталый, горстью обирая пот со щек, дядька Григорий говорит миролюбиво:

- Пожалуй, чуток и остудить можно.

* * *

То, о чем рассказано на этой странице и что займет в чтении минуту-другую, в действительности длилось многие месяцы. Стекло делалось и переделывалось по нескольку раз.

Все происшедшее в «Хрустальном шаре» сложилось в сознании Ивана Зыкова в какую-то сказку. Хоть и работа вседневная, а все-таки сказка. В ней есть и мужичок – «серая сермяжка», неприглядный речной песочек, который в пламени становится прекрасным царевичем, гордым хрусталем. А волшебником в той сказке – дядька Григорий. Стал он в ту пору будто ростом выше – распрямился, что ли?

Зыкову он сказал коротко:

- Объяснить я тебе все не умею. Ты гляди хорошенько.

Подручный старался ничего не пропустить, все запомнить. Но многое осталось непонятным, путалось, ускользала последовательность приемов. Все же за время работы в гуте столько-то он узнал, чтобы проследить самое главное в действиях мастера.

Вот Жирнов разогрел трубку в устье печи, подхватил ком жидкого стекла. Мало. Еще набрал. Трубка все время в движении, даже на секунду не задерживается. Вращается. Ком растет. Теперь впору будет.

Дядька Григорий то подует в трубку, то опишет ею круг над головой. Быстро взглянет, опять приложится к трубке.

И вправду кажется она волшебным жезлом. Со стороны смотреть, как взлетают над верстаком огненные сгустки, подумаешь: играет стеклодув, тешит душеньку. Но тут каждое, даже самое малое, движение смысл имеет. Поплыла горячая заготовка вверх – это чтобы она немного приплющилась. Нырнула вниз, - значит, надо стенки полости чуть истончить. Снова мастер метнет взгляд – и опять подует. Все ли в меру?

Никто эту меру мастеру не укажет. Сам найти должен. А как найти ее, почти незримую в разности? Такое дается только десятилетиями работы в пламенной гуте. Ванюшка почти в отчаянии твердит про себя: «Никогда не научиться мне так вот формовать стекло. Никогда!» И вдруг упрямо, с вспыхнувшей надеждой произносит: «Так ведь и дядька Григорий когда-то в подручных ходил. Вот поседею, как он. И научусь!»…

А это что? Штука знакомая – деревянная долока. Мастер в несколько мгновений раскатывает на ней стекло. Долока дымится тлеет, занимается сизым огнем. Хлест, хлест водой по жарким язычкам – это Ванюшкино дело.

Как будет отливаться тело вазы? В форме? Еще придется повозиться с понтией – прутом-держалкой, приваренным к стеклу. Да и как еще отшибется понтия?

У подручного сердце замирает: вдруг трещинка молнией прорежет стекло? Сколько опасностей подстерегают новорожденный хрусталь!...

Наступает пора огранки. Иван ждал ее, как праздника. Да и дядька Григорий в этот день встал к верстаку, одетый в новую рубаху. Вернулась к мастеровому отзывчивость. С подручным поговорить не прочь.

Горячий задел за плечами. Впереди – дело главнейшее, но конечное. Тут спешить опасно. Дни считать нельзя. Над трудной огранкой мастеру доводилось и год поработать.

Пока еще хрусталь на вид ничем не отличается от стекла. Разве только намного тяжелей. Даже тускловат.

- Встань ближе, - велит Жирнов Ивану, - вот шайба*. (Шайбой мастера называли вращающийся горизонтальный диск.) Она каменная… Ну, теперь понимай, что есть алмазная грань.

Дядька Григорий жмет ногой перекладину. Шайба начинает жужжать, и вдруг – дзынь!

Подручный от ужаса глаза зажмурил. Приоткрыл один, потом другой. Ничего не случилось. Инструмент гуляет по хрусталю.

Мастер прорезал одну дорожку, и еще. Узора пока нет. Но грань уже сверкнула на свету.

- С зачином тебя, курносый, - улыбается Жирнов.

С каждым днем ваза расцветала под руками мастера. Другого слова не скажешь.

Именно расцветала, как весенний цветок, только огромный и прозрачный.

Шайбу сменило медное колесико. Пошли в дело резцы, шильца, иглы.

Инструменты Жирнов давал подручному подержать, чтобы пальцы привыкли к их тяжести.

- С того и начинается огранщик, - говорил дядька Григорий, - хрусталя покудова не касайся. Рано

Куда там прикоснуться – Ванюшка боялся дышать рядом с невиданным стеклянным цветком.

Однажды мастер спросил:

- А ты слыхал, как хрусталь поет?

С этими словами он плавным движением провел ладонью по краю вазы.

Подручный, завороженный, слушал необыкновенно чистый звон, чем-то напоминающий дальний отзвук колокольного благовеста, только на излете.

* * *

Если считать, что мастер Жирнов у стеклоплавильной печи творил сказку, то это была лишь часть ее. Десятки мастеров работали так же, как он, долго, сноровисто.

В это время в соседнем цехе собирали и отделывали железный каркас хрустального трона. Чтобы каркас не просвечивал сквозь стекло, его лицевали посеребренной медью. Для этого из удельного ведомства доставили более четырех пудов чистого серебра.

Когда все было подготовлено, начали общую сборку частей. Вели ее старшие мастера. Работали там же, в гуте, за дощатой загородкой, куда имели доступ только художник Иван Иванов, Григорий Жирнов и его товарищи.

Длилась работа не один месяц, потому что требовалась подгонка деталей со шлифовкой, а кое-что пришлось делать заново.

Поздней осенью загородку вокруг сборочной площадки сняли. В одно мгновение всю гуту будто солнечным светом озарило. Так восхитительно было зрелище, открывшееся взгляду.

На заводе впервые увидели хрустальный трон. Поистине никогда и нигде стеклодувы не создавали ничего прекраснее.

Неизвестно, как еще трон этот будет славить шахское величие. Но уже сейчас он торжественно славил руки мастеров – обожженные, темные от копоти рабочие руки…

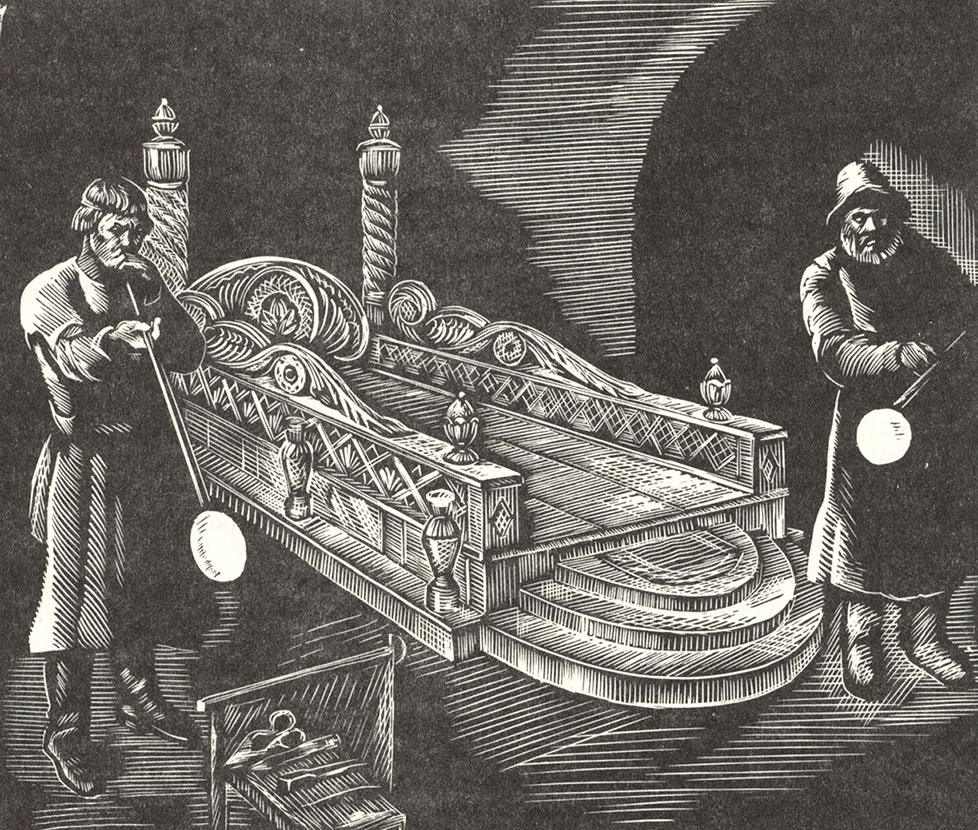

Три полукруглые ступени вели к возвышению из полированного стекла бирюзового цвета. Боковые стенки и локотники были украшены богатым гранением. Прозрачные резные колонны стояли по углам. Главное украшение трона – семь хрустальных ваз, в полукруге. Каждая из них высоко выбрасывала двуструйный фонтан. Струи падали в просторный бассейн у подножия.

Искрящаяся в звучном плеске вода казалась ожившим хрусталем, а хрусталь, прозрачный как вода, жил немеркнущей игрой света.

В гуте было, как всегда, грязно. Прокопченные стены. Груды раскрошенного кирпича. Железные лари с шихтой. Затоптанный земляной пол.

Сквозь окно в потолке пробился косой солнечный луч, он повис в густой, роящейся пыли. Пробился и зажег хрусталь холодным пламенем.

К воротам Стеклянного завода одна за другой подъезжали блестящие лакированные кареты в двуконной, а то и в дворцовой упряжке, парадным цугом.

Весь знатный Петербург спешил увидеть хрустальный трон…

На том можно было бы закончить рассказ о дивном произведении искусства и мастерства. Но в действительности он имел продолжение, тяжкое, печальное, и миновать его нельзя.

* * *

Хрустальный трон разобрали, бережно уложили в ящики. Для доставки ценного дара в Персию снаряжалась экспедиция. Возглавлял ее поручик Носков.

От завода для сборки трона на месте должен был ехать Григорий Жирнов. Мастеру разрешили самому выбрать помощника. Жирнов, не раздумывая, сказал:

- Пусть со мной Ванюшка Зыков едет. Я к нему привык.

Вдвоем они подбирали весь нужный инструмент – молотки, всякие клещи, ключи и прочее.

В официальной бумаге, присланной из дворцовой конторы на завод, значилось:

«Отправляемых в Персию с стеклянною кроватью мастеровых, наименовать: Жирнова мастером, а Зыкова подмастерьем». Далее следовало приказание отпустить «на порцию мастеру и подмастерью 160 и на издержки их в пути 500, итого 660 червонных…».

Через два дня в Невской приходской церкви отъезжающие давали клятвенное обещание. Это была присяга «перед всемогущим богом и святым его евангелием» служить государю и Родине «нелицемерно и во всем повиноваться, не щадя живота своего, до последней капли крови». «Хощу и должен, - говорилось далее, - всякую вверенную тайность крепко хранить…»

Внизу клятвенного листка появились старательно выведенные каракули: «По сей форме присягал императорского стеклянного савоту мастер Григорий Жирнов, подмастерья Иван Зыков, а за неумением его грамоте расписался мастер Григорий Жирнов».

21 февраля 1826 года тронулся в путь обоз с грузом хрусталя. Ящики сохранности ради были обшиты рогожей.

На полозьях ехали только до Рязани, здесь пришлось перегружаться на колеса. Весна спешила навстречу путникам.

На дорогах – распутица, грязь лошадям по брюхо. Лишь в апреле обоз добрался до Астрахани. На Волге ломало лед, он шел, громоздясь высокими валами, с нарастающим ревом и грохотом. Полмесяца пережидали ледоход.

У причала стоял небольшой военный корабль. Ящики поместили в трюм. Корабль выбрал якорь. Поручик Носков спустился в каюту.

Григорий Жирнов и Иван Зыков с палубы долго смотрели на уходящую вдаль родную землю. Смотрели, пока не стемнело. В трюме они улеглись на рогожку, брошенную рядом с ящиками. Мастер и подмастерье и здесь не расставались с драгоценным грузом. Лежали молча, говорить ни о чем не хотелось.

После трех недель плавания морем прибыли к берегам Гилянской провинции. Все тут было чужим, недобрым: пески, камни, чахлый кустарник с перегоревшей на солнце листвой.

Через несколько дней из Тегерана приехал замбурекчи-баши, начальник верблюжьей артиллерии. Он должен был сопровождать караван в глубь страны.

Быстро собрались в дорогу. На плоскодонных лодках вошли в реку Кизыл-Узень. Дважды караван нагоняли конные курьеры и меняли маршрут: сначала в Султанию, потом в Тегеран.

Июньское солнце светило с раскаленного неба. Мошкара носилась в воздухе плотными, изгибающимися по ветру тучами. Сумерки не давали прохлады. Над рекой и болотами стелились удушливые туманы.

Заболел Иван Зыков. Он говорил мастеру:

- Дяденька Григорий, это пройдет. Немного полежу и пройдет.

Лодки причалили к небольшому, полузанесенному песками глинобитному поселку. Персы пригнали табун лошадей. Но везти хрусталь вьюками опасно. Поручик Носков настоял, чтобы были собраны арбы.

На горном заснеженном перевале одна арба сломалась, осела на разбитое колесо. Ящик предательски скользнул на край арбы. За тропой темнела пропасть.

Жирнов кинулся к повозке, принял ящик на спину. Сбоку подоспел Иван. Нужно было сделать два десятка шагов, за поворот тропы. Григорий стонал от натуги, но дошел до безопасного места. Тихонько опустил ящик. Лег, набил рот снегом.

Носков нагнулся, взял руку мастера:

- Спасибо тебе.

Долго меняли колесо. Двинулись вниз, в опаленные долины, словно в устье печи. В нескольких верстах от Казвина замбурекчи-баши вдруг выхватил кинжал и бросился к Носкову. Поручик сильным ударом выбил кинжал и опрокинул нападавшего.

На следующий день посланцы России узнали, что армия Аббас-Мизы начала военные действия в Грузии.

* * *

Иван Зыков совсем разболелся. Теперь лихорадка не отпускала его и днем. Он пожелтел, глаза потускнели.

В Казвине подмастерье свалился и уже не поднимался больше. В городе гремели барабаны и трубы. На улицах – слитный топот босых ног и рев многих голосов. Был праздник могарем. Толпы готовили расправу с неверными.

Местный хан, боясь шахского гнева, велел русским спрятаться. Они отказались оставить ящики с хрусталем. Тогда хан ночью вывез их вместе с грузом за город, в заброшенную крепость.

Зыков бредил. Ему казалось, что он стоит у стеклоплавильной печи, его обдавало жаром, и он кричал:

- Остудить бы! Остудить!

Иван умер ночью. Жирнов зарыл его на крепостном дворе. Скорбно стоял Григорий у каменистого холмика. Мысленно сказал подручному последние слова: «Не довелось мне ввести тебя в мастерство. Прости».

Миновали три недели в голоде и тревоге. Беда сблизила офицера и мастера. Они по очереди караулили у ворот, готовые защищать хрусталь оружием.

Лихорадка не миновала и их. Но они держались стойко.

Однажды в крепость прискакали чиновники шахского двора. Они были вежливы. Умоляли поспешить: в Тегеране ждут почтенных гостей.

Сразу же началась погрузка каравана. Носков успел шепнуть Жирнову:

- Не удивляйся перемене. Это значит, что Аббас-Мирза разбит и сейчас удирает от наших во весь дух.

Поручик был прав.

В Тегеране караван приняли с должным уважением. Ящики с дорогим даром разместили во дворце. Но Фетх-Али отсутствовал. Стало известно, что шах – у ворот своей столицы. Но астрологи предсказали неблагоприятное расположение звезд. И Фетх-Али разбил лагерь перед городской заставой, в ожидании более милостивых предсказаний.

В это время в дворцовых покоях раскрыли ящики с хрусталем. Все делалось в присутствии Носкова и Жирнова. Поручик, на вид не очень крепкий, вполне одолел свою хворь. Он сам распарывал рогожу и поднимал верхние доски ящиков.

Мастер же, при всем своем могучем сложении, не мог справиться с лихорадкой. Она трепала его непрестанно. Григория принесли во дворец на койке.

В ящиках ни одно стеклышко не разбилось. Только убедясь в этом, Жирнов разрешил себя унести.

В тот же день, отлежавшись, он сказал Носкову:

- Послушай, ваше благородие… Еще на заводе я приметил: ты в подробности срисовал наш хрустальный трон… Покажь картинки.

Жирнов долго разглядывал листы с рисунками. Мусолил карандаш, ставил какие-то- цифры, тянул линии – стрелки.

Вечером снова подозвал поручика:

- Имей в виду, ваше благородие. Части надо ставить одну за другой, по моим номеркам. Не спутай…

Мастер замолчал. Не было сил говорить.

Наутро Григорий велел подтащить к койке инструментальный ящик.

- Ты где, господин поручик? – окликнул мастер. Глаза его как бы заносило туманом. – Возьми вот молоток, возьми ключи. Ими каркас свинтишь… Как железяку эту сготовишь, молоток выбрось… Хрусталь на место ставь без нажима. Он пойдет без подгонки… Я еще в Питере все вымерил… Слышь, ваше благородие? Молоток выбрось…

- Что ты, Григорий, - удивился поручик, - что ты? Встанешь на ноги, сам и соберешь трон.

Жирнов произнес спокойно и строго:

- Я помираю… Собирать тебе…

Склоняясь к самому лицу мастера, Носков услышал слова, слетевшие с сухих, распухших губ:

- В Рассеюшку-то, поди, к весне вернешься…

Жирнов умер за день до приезда Фетх-Али.

Хрустальный трон собирал поручик Носков, по номеркам и стрелкам мастера.

Шах, пораженный совершенством и красотой драгоценного дара, велел отныне зал, где установлен трон, называть Амарет-тахте булур – Храм хрустального престола.

Поручик Носков вернулся в Петербург весной следующего года, когда по Неве, сверкая в разломах, плыл последний лед.

Вслед за поручиком прибыл из Персии один из сыновей Фетх-Али. Он привез орден Льва и Солнца при грамоте, адресованной Носкову.

«По силе единодушия между двумя могущественными державами, - говорилось в грамоте, - мы считаем обязанностью своею оказать ему наше благоволение, и вследствие того жалуем ему орден Льва и Солнца 2-й степени, осыпанный драгоценными камнями… За сим определяем, чтобы высокопоставленные, благородные, знатные приближенные особы императора, главные управители августейшего дивана записали смысл сего фирмана в реестры, храня его от забвения».

Носков отказался от ордена. И принял его только по приказу царя. Орден и грамоту получил также управляющий Стеклянным заводом. Щедро награждены были кабинетские чиновники. В Зимнем дворце долго длились празднества в честь персидского принца.

О мастере и подмастерье, о двух могилах на чужбине, никто не вспомнил…

Но слава умельцев, создавших хрустальную сказку, жива в народе. В ней – дыхание искусников-стеклодувов. Она осталась надолго, может быть, навсегда, непревзойденной.

* * *

И вот теперь, спустя полтора века после описанных в этом рассказе событий, хочется с чувством гордости и печали помянуть добрым словом труд и подвиг этих простых работных людей.

Здравствуй, мастер Григорий Жирнов.

Здравствуй, подмастерье Иван Зыков.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: